摘要:在追求速度的創投圈,朱曉蕊用工程師的嚴謹書寫著另一種成功范式。她像培育精密儀器般打磨每個項目,用基礎研究的深度支撐產業創新的高度。當越來越多的創業者開始反思"唯快不破"的局限時,朱曉蕊的實踐正在證明:在硬科技領域,慢,才是最快的路。

說起朱曉蕊,或許很多人并未聽說過她的名字,但說到大疆,作為全球無人機行業的領先者,它的名字可以說是人盡皆知。

朱曉蕊,大疆的前首席科學家,更是被稱為大疆背后的“高人”,她讓大疆在全球無人機市場中占領85%的份額,2020年,大疆更是以1000億人民幣的估值位列胡潤獨角獸榜14名。

大疆前首席科學家、“港股激光雷達第一股”速騰聚創首席科學家、機器人公司大道智創的聯合創始人和投資人、自主駕駛導航技術研發商一清創新的創始股東……種種成果讓人目不暇接。這樣一位硬科技創投圈的鐵娘子,是怎樣用20年時間書寫了一段令人驚嘆的科技創業傳奇?

2006年,朱曉蕊在美國猶他大學獲得博士學位,2007年 ,她進入哈爾濱工業大學深圳研究生院任教,2014年被評為正教授。她加入哈工大深圳研究生院時,正是深圳市推動制造業升級的關鍵時期,朱曉蕊是這一過程的見證者和參與者。

2007年下半年,在同事李澤湘的引薦下,想做無人機的香港科技大學在讀研究生汪滔跟朱曉蕊建立了聯系。

2008年,李澤湘和汪滔在香港重新成立了一家公司,并百分百控股此前他注冊的深圳大疆,朱曉蕊和李澤湘投資了一點錢作為公司啟動資金,朱曉蕊擔任大疆聯合創始人、首席科學家。

朱曉蕊沒有糾結于股權分配,而是全身心投入技術攻堅。白天,哈工大深圳實驗室里,她帶著學生團隊反復優化算法;深夜,簡陋的民房中,她親自調試飛控系統,從傳感器校準到姿態控制代碼,每個參數都經過上百次測試。

沒多久,大疆出品了四旋翼飛機,火爆北美市場;2017年,大疆無人機銷量100萬臺,公司市值超過150億美元;2021年,大疆申請專利超過4600項;2023年,大疆市場價值達到1250億元。

除了大疆,朱曉蕊還帶出了另一個百億獨角獸——速騰聚創。

時間軸跳轉到2014年,朱曉蕊的實驗室里迎來了一位同樣懷揣夢想的年輕人——博士生邱純鑫。

邱純鑫的研究方向是激光雷達,在那個自動駕駛尚未成為風口的年代,這項技術被視為“用黃金堆出來的玩具”。面對質疑,朱曉蕊展現出了非凡的決斷力。她深入了解了邱純鑫的算法演示后,果斷決定支持這個項目,并親自推動軟硬件同步研發。

在朱曉蕊的堅持下,速騰聚創從“學術樣機”蛻變為“可量產產品”。

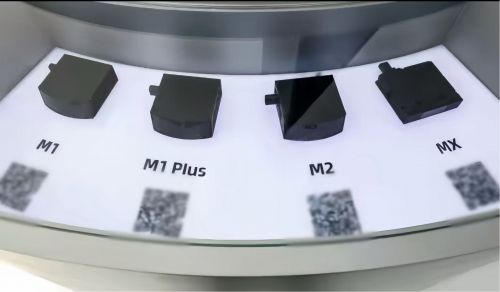

其企業的知名產品有:MX激光雷達、M3激光雷達、M-Core SoC等,這些產品都體現出了速騰聚創在激光雷達領域的創新能力以及技術實力。

七年后的2022年,當雷軍攜小米戰投的24億資金進入速騰聚創時,他們發現這家公司的核心競爭力,正是源于朱曉蕊當年的英明決策。速騰聚創憑借硬件成本低、軟件響應速度快的“組合型優勢”,在激光雷達領域站穩了腳跟。

2024年,速騰聚創發布前三季度業績,總收入約11億元,同比增長91.5%;產品激光雷達累計銷量達到381900臺,同比增長259.6%。

企業與超過2600家機器人及其他產業客戶建立了合作關系,并預計2025年機器人領域的激光雷達出貨量有望突破100,000顆。

朱曉蕊的成功,并非偶然。她總能敏銳地捕捉到技術的潛力,并在資本尚未介入之前,就帶領團隊深入鉆研。

朱曉蕊始終秉持"精雕細琢,寧缺毋濫"的孵化理念。截至目前,她深度孵化的企業僅精選了7家,但每一家她都親自擔任首席科學家,從技術路線到產業落地全程把控。這種近乎苛刻的專注,使得每家被投企業都具備獨特的技術壁壘。

在追求速度的創投圈,朱曉蕊用工程師的嚴謹書寫著另一種成功范式。她像培育精密儀器般打磨每個項目,用基礎研究的深度支撐產業創新的高度。當越來越多的創業者開始反思"唯快不破"的局限時,朱曉蕊的實踐正在證明:在硬科技領域,慢,才是最快的路。

編輯/陳曉蔚